- Portada

- Presentación

- Tema 1. Geografía celeste

- Tema 2. Movimiento de rotación

- Tema 3. Coordenadas ecuatoriales

- Tema 4. El modelo de las dos esferas

- Tema 5. La Luna

- Tema 6. Las 4 estaciones

- Tema 7. Relojes de Sol

- Tema 8. Calendarios y eclipses

- Tema 9. Los Planetas. Cinemática

- Tema 10. El Sistema Solar.

- Tema 11. La Tierra y la vida

- Tema 12. Prismáticos y telescopios

- Tema 13. Una noche de observación

- Tema 14. Distancia a las estrellas

- Tema 15. Vida y muerte de las estrellas

- Tema 16. La Vía Láctea

- Tema 17. Galaxias

- Tema 18. Cosmología

- Anexo. Grandes astrónomos

- Bibliografía y Webs

12.1 Lentes y espejos

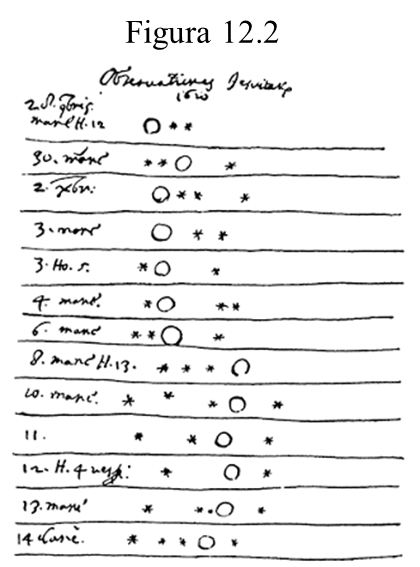

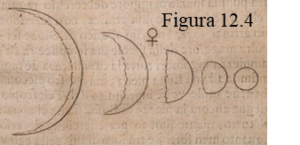

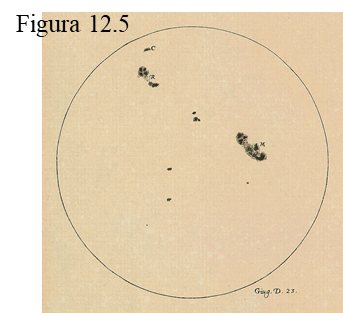

En 1610 Galileo utilizó por primera vez un anteojo para mirar hacia el cielo. Fue una verdadera revolución distinguir los satélites de Júpiter (figura 12.2) accidentes geográficos en la Luna (figura 12.3), las fases de venus (figura 12.4), las manchas del Sol (figura 12.5) y el enorme número de estrellas que forman la Vía Láctea.

Figuras 12.2 a 12.5: https://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

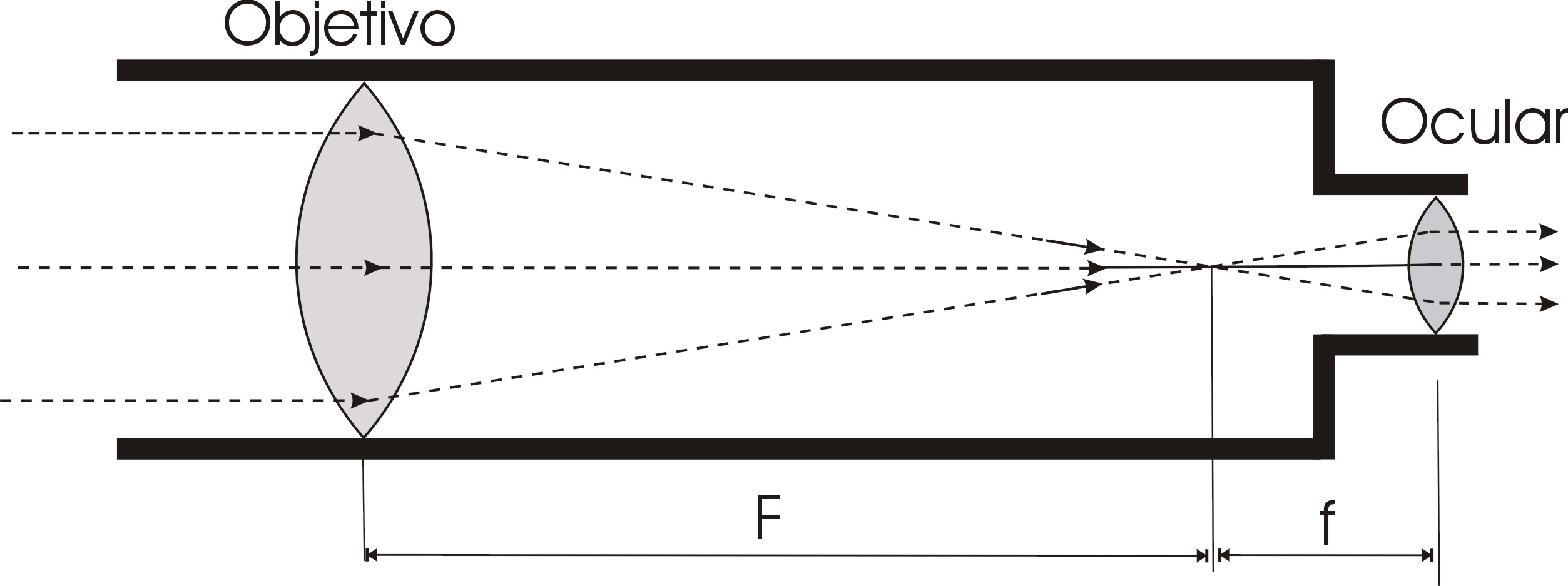

El anteojo de Galileo estaba formado por una lente que concentraba los rayos luminosos procedentes de algún objeto celeste y una lupa para ampliar la imagen así formada. Estos dos elementos siguen siendo el fundamento de los telescopios refractores (anteojos o catalejos) en los que luz se desvía al atravesar una lente (se refracta) de manera que los rayos convergen en un punto llamado foco. Allí se forma una imagen muy pequeña del objeto al que se está enfocando, así que se añade una lupa (ocular) para poder contemplar esa imagen con comodidad (figura 12.6)

Figura 12.6

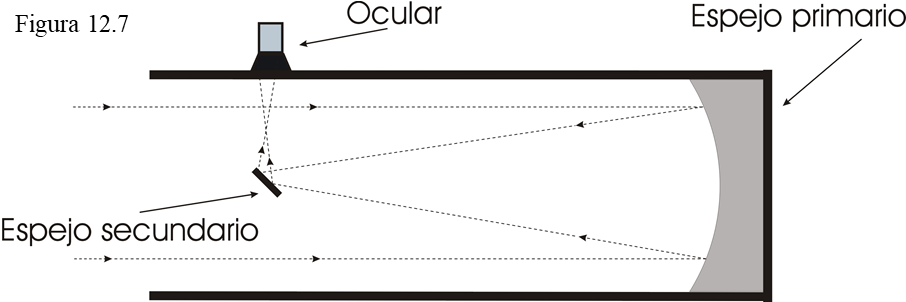

En cambio, en los reflectores, el encargado de recoger y concentrar la luz no es una lente, sino un espejo. Normalmente se trata de un espejo cóncavo ahuecado hasta alcanzar el perfil de una parábola. Los rayos se reflejan en ese espejo parabólico y se concentrar todos en su foco según la imagen de la figura 12.7

Este tipo de telescopios tiene que tener algún sistema para llevar el haz de luz hasta el ojo. Una de las soluciones más frecuentes es la ideada por Newton: un espejo (secundario o diagonal) plano y muy pequeño (para que no tape la luz que proviene del astro al que estamos apuntando) que se sitúa con 45º de inclinación, desvía de nuevo la luz sacándola fuera.

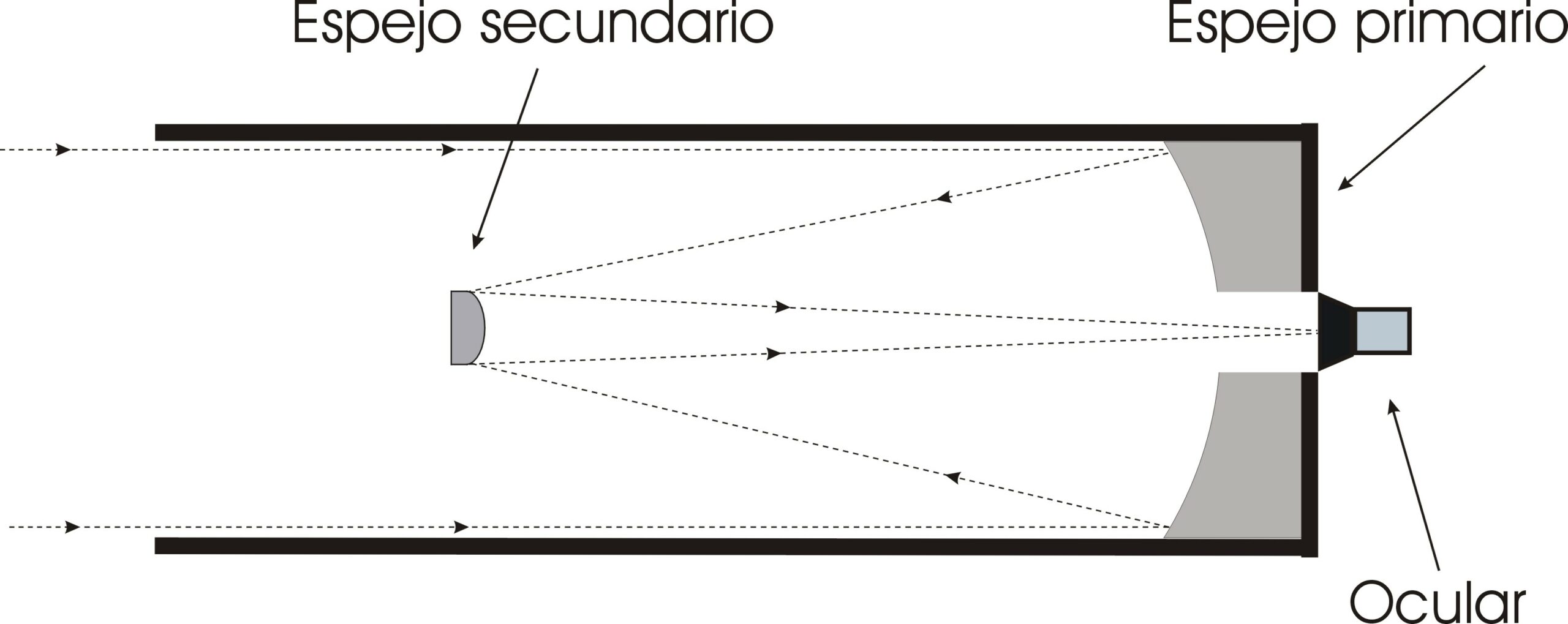

Una variante del telescopio reflector es el llamado Cassegrain. En este tipo de telescopios se sustituye el espejo plano por otro convexo que reenvía el rayo luminoso hacia el primario de forma que la distancia focal se alarga sensiblemente. El espejo primario tiene un orificio en el centro por el que pasan los rayos hasta el portaocular (figura 12.8)

Figura 12.8

Los telescopios, aún los más modestos, no son excesivamente portátiles; necesitan un soporte (la montura, que se tratará en otro apartado de este tema) e invierten las imágenes. Cuando miramos a través de un telescopio hacia la Luna, por ejemplo, su parte iluminada cambia de lado, es decir, la derecha real pasa a verse telescópicamente a la izquierda y viceversa.

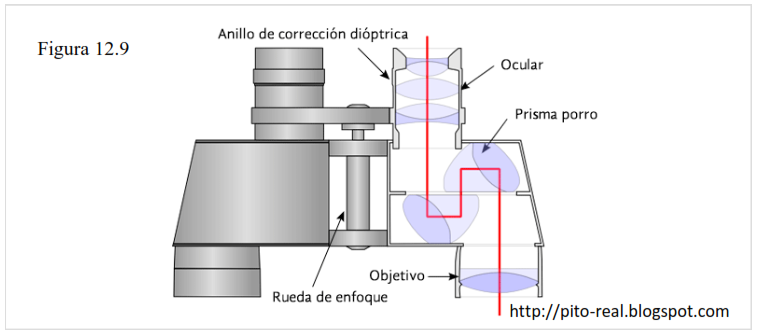

En los prismáticos, gracias a la combinación de diversos elementos ópticos, se consigue una especie de pequeño telescopio portátil que no invierte las imágenes y cuya utilización no requiere guiñar un ojo. Una lente para recoger la luz, un par de prismas para enderezar la imagen y la lupa habitual forman la estructura básica de unos prismáticos (figura 12.9)

Todos los prismáticos llevan indicadas sus características ópticas mediante dos números separados por el signo de multiplicación x (por ejemplo, 7×50). El primero señala el número de aumentos que se consiguen y el segundo el diámetro de las lentes (en mm). Para usos astronómicos habituales, son aconsejables los de 7×50. Si el diámetro es menor, son poco luminosos y, si es mayor, empiezan a ser grandes, pesados e incómodos. Un mayor número de aumentos influye en la longitud y hace que los prismáticos sean menos manejables.

Resumiendo, cualquier instrumento óptico dedicado a la Astronomía debe tener un elemento (el objetivo) que recoja la luz procedente del objeto observado y otro (el ocular) que amplíe la imagen formada en el foco del objetivo.